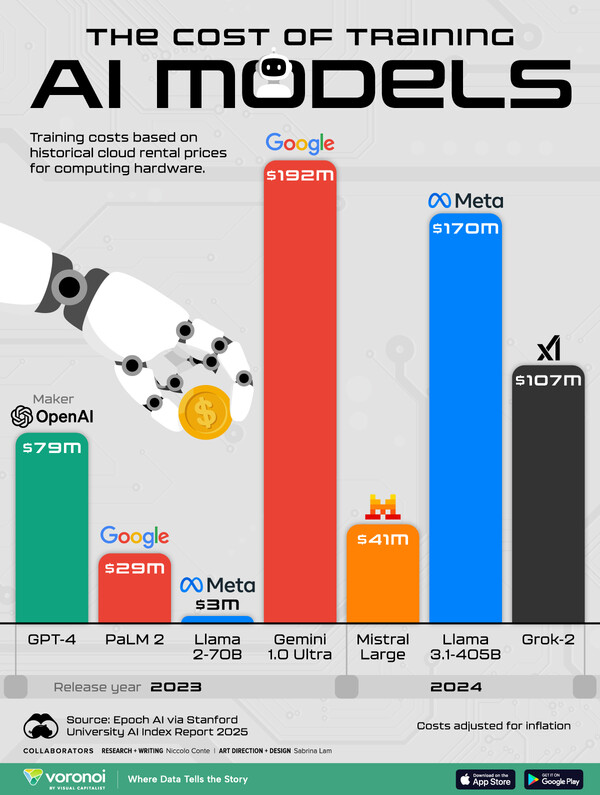

인공지능(AI) 기술의 눈부신 발전 뒤에는 막대한 비용이 숨어 있다. 최근 발표된 ‘2025 AI 인덱스 보고서’에 따르면, 최신 AI 모델을 훈련하는 데 들어가는 비용이 일부 모델의 경우 최대 2억 달러, 한화로 약 2,600억 원에 이른다. 기술 수준이 올라갈수록 모델을 훈련시키는 데 필요한 연산 자원과 인력이 늘어나면서, AI 산업은 이제 성능 못지않게 ‘비용’이라는 벽에 마주하고 있다. 비주얼 캐피털리스트는 보고서를 바탕으로 주요 모델의 훈련 비용을 시각화했다.

보고서에서 가장 눈에 띄는 사례는 구글의 '제미나이 1.0 울트라' 모델이다. 이 모델 하나를 훈련하는 데 총 1억 9,200만 달러가 들었으며, 그중 절반 가까운 비용이 연구개발 인력의 인건비와 주식 보상으로 집행됐다. 여기에 AI 가속기 칩, 서버 등 하드웨어 구성비도 상당한 비중을 차지하며, 초거대 모델 개발에 필요한 전반적인 인프라 비용이 얼마나 높은지를 보여준다.

오픈AI의 GPT-4도 예외는 아니다. 약 7,900만 달러의 훈련 비용이 들었고, 이후 출시된 o1, o3, o4-mini 모델들은 질문에 더 오랜 시간 ‘생각’할수록 정교한 답을 도출하는 방식인 ‘테스트 시점 연산(test-time compute)’ 전략을 채택했다. 덕분에 성능은 향상됐지만, 연산량이 늘어나는 만큼 운영 비용도 커졌다. 현재 OpenAI는 o1 모델을 월 200달러의 유료 요금제로 제공하고 있지만, 실제론 연산 자원 소모가 과도해 수익성에는 한계를 보이고 있다는 지적도 나오고 있다.

반면, 적은 비용으로 주목받는 모델들도 있다. 중국계 신생 AI 기업 딥시크은 단 600만 달러의 비용으로 자체 모델을 훈련했으며, 스탠퍼드대학교와 워싱턴대학교가 공동 개발한 s1 모델은 실험 목적이긴 하지만 훈련 비용이 단 6달러에 불과했다. 물론 상용화에는 거리가 있지만, 이처럼 효율 중심의 접근도 AI 산업에서 하나의 방향으로 자리 잡아가고 있다.

AI 모델 개발이 고도화될수록 필요한 자원은 계속해서 늘어날 수밖에 없다. 이에 따라 산업 전반에서는 ‘최고 성능’만을 목표로 하기보다는, 비용과 효율의 균형을 어떻게 맞출 것인가에 대한 논의도 활발해지고 있다. 앞으로의 AI 경쟁은 단지 성능이 아니라, 그 성능을 얼마나 ‘합리적인 비용’으로 구현할 수 있는지가 중요한 요소가 될 것으로 보인다.